心理学 101 的教科书中通常包含学科史上的经典故事。它们记载着过去那些富有创造性的实验和令人惊叹的结果。但许多我们认为自己了解的人类心智——比如父母与子女之间联系的深度,或是在感觉不道德的情况下我们屈从于权威的倾向——都来自于后来被发现站不住脚、有偏见或过于不道德而无法在今天重现的研究。以下是七项经典心理学研究的麻烦背景。

小阿尔伯特

20 世纪初,许多美国心理学家受到“行为主义”的影响,这种信念认为我们的行为与其说是自由意志的问题,不如说是受过去经验指导的类似动物的反射和习得性反应。俄国科学家伊万·巴甫洛夫证明了狗可以通过铃声学会流口水。但约翰·B·沃森和他在约翰·霍普金斯大学的同事们想证明这些理论也适用于人类。

为了做到这一点,他们借来了一个名叫“阿尔伯特”的 9 个月大的婴儿,并试图让他产生一种特定的恐惧。每当婴儿触摸一只白鼠时,研究人员就会用锤子发出刺耳的声音,导致他哭泣。最终,婴儿看到白鼠——或者兔子、圣诞老人面具——独自一人时就会哭泣。

研究结果于 1920 年 2 月发表时,这项研究备受推崇,甚至似乎激励了有前途的新心理学家进入该领域。但在过去的一百年里,这项研究受到了来自伦理和实际方面的严厉批评。阿尔伯特无法对这样的实验给予知情同意,并且很可能在研究结束后很长一段时间内仍然害怕某些刺激。与此同时,由于只有一个参与者且没有对照组,沃森的数据实际上毫无意义。

怪物研究

温德尔·约翰逊一生都受到口吃的困扰。作为 20 世纪 30 年代爱荷华大学的一名心理学家和杰出的言语病理学家,他开始研究自己病症的起源。与小阿尔伯特实验者一样,约翰逊认为口吃“不是始于孩子的嘴巴,而是始于父母的耳朵”。换句话说,它与非典型的神经或肌肉模式无关,而是后天习得的。

为了检验这一假设,约翰逊和他的合作者玛丽·都铎从爱荷华州达文波特的一家孤儿院里挑选了十二名说话正常的孩子,并将他们分成两组。一组孩子被告知他们有口吃。另一组孩子则没有。都铎的实验结果参半:两个孩子的口才有所改善,两个孩子没有变化,两个孩子失去了流利性。

六十年后,《纽约时报》报道说,这些孤儿——现在已经长大成人——起诉了州和大学,“理由包括遭受精神痛苦和欺诈性虚假陈述”。毫无疑问,“怪物研究”,正如它很快被人们所知的那样,由于其对年轻参与者的长期影响,今天无法被重复。

MKUltra 项目

从 1953 年到 1973 年,中央情报局资助了在包括大学和医院在内的数十家知名机构进行的秘密精神控制研究。这个秘密项目是《怪奇物语》等恐怖题材节目和《国家公敌》等电影的灵感来源,如今被公认为酷刑。为了找出政府可以对间谍或战俘进行解除和重新编程的策略,不知情的平民被下药、被催眠、接受电休克治疗,有时还被隔离数月,置于感官剥夺箱和隔离室中。

这项研究的倡导者和实践者之一是来自麦吉尔大学艾伦纪念研究所的精神病学家唐纳德·埃文·卡梅伦。在那里,患有轻度焦虑等日常疾病的病人会接受全套的“精神驱动”技术,这使得他们中的许多人失忆、大小便失禁、依赖性如孩童,并遭受深度创伤。他的工作导致了数十起诉讼、新立法以及对受害者的巨额赔偿。但当时他被广泛认可,担任美国、加拿大和世界精神病学协会的主席,甚至参与了纽伦堡医生审判,该审判谴责了纳粹医生进行的实验和大规模谋杀。

当然,卡梅伦的做法今天绝不会通过伦理审查委员会的审查……但他们当时可能也通不过。

强盗洞穴

《蝇王》出版的同年(1954 年),已婚心理学家穆扎费尔和卡罗琳·伍德·谢里夫带领一群 22 名男孩进入俄克拉荷马州强盗洞穴州立公园的树林,更深入地研究了现实冲突理论。

在三周的时间里,研究人员计划将孩子们分成两组;让他们在营地游戏中竞争,并秘密地希望在两组之间制造敌意;然后强迫他们联合起来,在危机中合作。沿途,研究人员操纵了环境,鼓励男孩们争斗,并为他们提供了助长内斗的工具。

这项研究使穆扎费尔·谢里夫在他的领域成为英雄,并且这项研究对冲突理论家来说仍然很重要。但更仔细的检查表明,研究结果并不可靠(尽管并非毫无意义)。更糟糕的是,整件事是不道德的。根据记录谢里夫工作的新书《失落的男孩们》的作者吉娜·佩里所述,男孩们和他们的父母似乎都没有被告知夏令营的真实性质。

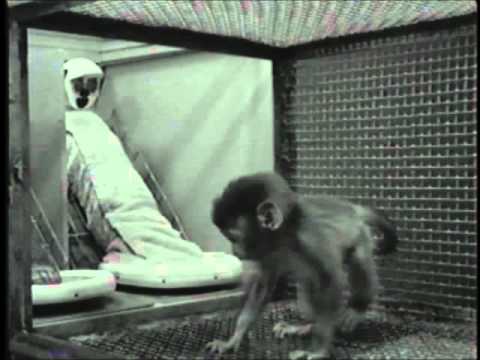

哈洛的猴子

20 世纪 50 年代,威斯康星大学心理学家哈里·哈洛设计了一系列实验,研究隔离、分离和忽视对儿童的影响。值得称赞的是,他没有使用人类婴儿(像他的一些前辈可能做的那样),但对他的长期恒河猴种群的影响在历史上是令人痛心的。

虽然他的研究跨越了几十年并采取了多种形式,但他最著名的实验是强迫猴子宝宝在两个假代孕母亲之间做出选择。一个“铁娘子”只由金属丝制成,但胸前装有装满牛奶的奶瓶。另一个则覆盖着柔软的布,但完全没有食物。

如果哈洛的行为主义理论是正确的——父母是为了提供资源而不是安慰——那么婴儿应该选择提供食物的代孕母亲,而不是提供安慰而没有食物的代孕母亲。但这个理论很快就被推翻了。猴子们大部分时间都依偎在布质母亲身上,痛苦地哭泣。只有当它们饿得无法再忍受时,它们才会去接近金属制成的奶瓶。

哈洛的猴子研究被认为是亲子研究领域的基础,但许多当代心理学家认为,这些实验不应该在人类或动物身上重现。

米尔格拉姆实验

20 世纪 60 年代,耶鲁大学心理学家斯坦利·米尔格拉姆设计了一种方法来检验当时最紧迫的哲学问题:服从权威是否足以说服表面上善良的人犯下通常被认为是邪恶的行为?

在实验室里,米尔格拉姆让研究参与者扮演“老师”的角色,然后让他们向他们的“学生”施加不断增加的电击。随着电击的升级,“学生”——实际上是研究团队的成员,并未受到任何真正伤害——哭喊、尖叫,并恳求被释放。一些“老师”拒绝继续。但大约 65% 的人仍然施加了最强的电压。

这项研究自构思以来就备受争议。“程序造成了极度的紧张,”米尔格拉姆在他的原始 1963 年研究中写道。“大量出汗、颤抖和口吃是这种情绪干扰的典型表现。一种尚未解释的意想不到的紧张迹象是经常出现的神经性笑声。”无论他们是提前退出还是完成了整个过程,参与者都受到了刺激。

尽管这些研究显然会产生极大的痛苦,但电击实验至今仍在进行复制,结果也常常相似。并且,新研究正在使用米尔格拉姆式的方法来研究人机关系。

斯坦福监狱实验

1971 年,斯坦福大学心理学教授菲利普·津巴多将一群大学生安置在一个模拟监狱中,随机分配他们扮演狱警或囚犯,并观察事态发展。许多狱警似乎开始表现出刻板的专制行为,尽管这只是在津巴多——这位自我任命的监狱长——的推波助澜之下。据报道,囚犯们在很大程度上接受了这种虐待,尽管有些人退出了实验。最终,事态升级到津巴多在仅仅六天后就放弃了项目。

这项实验仍然是传奇——是电影、纪录片和教科书的素材。但对津巴多方法论、结论和伦理的审查已经到了许多教授现在将其从课程中删除的地步。“从一开始,我就一直说这是一个演示。让它成为一个实验的唯一原因是囚犯和狱警的随机分配,这是自变量。没有对照组。没有比较组。所以它不符合‘实验’的标准,”津巴多在为自己的工作辩护时说道。“这是一个非常强大的心理现象演示,它一直具有相关性。”