抬头仰望。在遥远的太阳系之外,那里寒冷彻骨,漆黑一片,最近的恒星也需要四万年才能抵达。一个电信号产生了无线电波。这个信号非常微弱,功率仅为22瓦,和家用冰箱灯泡的功率差不多。信号的来源是“旅行者一号”。它那12英尺的天线正在黑邃的宇宙中与家联系。

经过二十几个小时的漫长星际旅行,这阵阵涟漪般的信号才会抵达地球。当这声“叮咚”抵达时,它的强度已经大大减弱——降至约0.1 亿亿分之一瓦。信号穿越太阳系的旅程已经结束,但它的航行才刚刚开始。现在的挑战比穿越银河系的一角更加艰巨;就是要听懂并理解信息中的内容,这是我们自身创造的最遥远的低语。

捕捉这微乎其微的信号需要受过高度训练、拥有专业技术的耳朵。而且不止一只。为了接收“旅行者一号”和“旅行者二号”的信号,全球各地等距部署了三台高21层、直径230英尺、重近3000吨的碟形天线。它们是专门为深空监听而建造的,面向天空,随时准备接收探测器每天的状态报告。

其中一个名为DSS-14的碟形天线,矗立在南加州莫哈韦沙漠的一片荒凉之地,距离最近的公路约60英里。它坐落在一个小山谷里,被低矮崎岖的山丘环绕——那是早已熄灭的火山的残骸。要接近它,你必须通过诺顿军事基地(Fort Irwin military base)的两道安检门。一份详尽的简报会让你了解这里的“邻居”,包括未爆炸的弹药、三种响尾蛇、巨型蜘蛛、蝎子,以及一群野驴,它们喜欢突然冲过来,毫无缘由地咬掉毫无戒备的访客一块肉。

DSS-14在路的转弯处显露出来,像一个哨兵一样矗立着,在明亮的沙漠地面投下长长的、扭曲的影子。头顶上,秃鹫在天线边缘乘风翱翔。除了风声和脚步踩在沙地上发出的“沙沙”声,一切都寂静无声。但还有另一种声音,在人类听觉之外,与宇宙其他部分的低语混合在一起。

位于诺顿军事基地的综合设施——NASA喷气推进实验室将其命名为戈德斯通(Goldstone),取自一个早已废弃的矿业小镇——也坐落着大约十几台较小的碟形天线,第一台于1958年启用。(一处退役的阿波罗任务天线仍然孤零零地伫立在灌木丛中。)在澳大利亚堪培拉郊外的丛林中,以及马德里附近的罗夫莱多德查维拉(Robledo de Chavela),也有类似的设施,分别建于1965年。DSS-14及其国际上的姊妹天线则建于20世纪60年代和70年代。自1964年的“水星4号”任务以来,这三个阵列就一直将我们与所有发送到地球低轨道以外的飞行器连接起来。

这些巨大的“耳朵”的部署至关重要。三个站点的经度间隔(相隔120度,实现360度的全覆盖)和统一的近距离。近距离——靠近虚无。隔离是为了防止高功率空间信号和地面通信(如空中交通管制)的干扰。

这三个设施及其天线构成了深空网络(Deep Space Network),这是一个由位于加州帕萨迪纳附近的JPL总部运营的项目。该系统不断监听来自大约40个探测器、航天器、卫星和漫游车的信号,并向它们发送指令。有些探测器离我们很近,比如月球。有些则远在天边,比如绕着木星飞行的“朱诺”(Juno),以及2015年中期掠过冥王星的“新视野号”(New Horizons)。当然,还有“旅行者一号”和“旅行者二号”,它们都于1977年发射,用于研究木星和土星。它们是NASA、JPL,甚至是任何人所监管的最古老、最遥远的使命。

来自两艘“旅行者”号的下载数据,为我们带来了关于稀薄的星际空间世界的见解:关于低能带电粒子、磁场以及占我们宇宙大部分的等离子体的观测。数据以一串串的“1”和“0”的形式在波形上传输,速率为每秒160位(这相当于最慢传真机连接信息量的十五分之一)。对这些数据的研究,帮助物理学家勾勒出了太阳圈——包围我们太阳系的磁泡——的轮廓,并确定了太阳风的速度。

在NASA尝试更快速、更密集的基于光的通信系统的时代,人们很容易认为无线电将逐渐消失。然而,一种技术永远不会取代另一种。当“旅行者”号探测器将技术推向极限时,它们提醒我们,无线电波在其飞行路径上收集了多少独特的见解。信号在经过行星、卫星和小行星时所拾取的噪声,为我们提供了了解宇宙邻居的窗口。在某些情况下,这些静态噪声与信号本身一样有价值。

嵌入在喷气推进实验室园区内一间房间的地板上,一块铭牌上写着“宇宙中心”。我们发送到太阳系中的每一个物体发出的每一个信号,都会经过这个设施的输入和输出。所谓的“暗室”——昏暗的光线被几十个显示器的辉光照亮——自深空网络早期以来,一直实行24/7不间断值守。很少有什么能中断这里的运行。下雨不行,大多数地震不行,甚至火灾也不行。几年前发生火灾时,工程师们冒着烟雾远程操控终端,以免错过任何一个来自太空的信号。

此刻,两名留着胡须的男子围着一对屏幕,盯着一串数字和彩色编码的线条。这是一个来自“朱诺”(Juno)探测器的数据下传,该探测器自2016年以来一直在绕木星运行。负责网络运营和相关暗室活动的经理迈克·勒维斯克(Mike Levesque)站在旁边,观察并解释着这个过程。“他们是数据系统操作员,”他指着那两名留胡子的男子说道,“他们的工作是提取航天器的信息——温度、燃料、哪些设备已开启,哪些已关闭——然后发送给任务支持团队。例如,在‘旅行者一号’上,160位数据中,只有大约10位与航天器内部运行状况相关。”

其余的数据包则会发送到其他地方,主要是科学家,而不是工程师。前者关心仪器告诉我们探测器周围空间的情况,而不是探测器本身。

屏幕前的两人运行着程序来清理所有的“1”和“0”。但有时他们也会保存噪声,因为干扰同样具有研究价值。当信号穿过任何介质传播时,比如受到大气或引力场的影响,波形产生的变化就会揭示空间中的真相。“当航天器正在穿越有趣的东西时,噪声数据就是我们想要的,”勒维斯克说。在那些时刻,“信号中的噪声就变成了科学。”

当这种情况发生时,数据会发送给JPL行星雷达与射电科学小组的负责人卡迈勒·奥德里希(Kamal Oudrhiri)。他解释说,要理解他的领域,可以想象一辆载满孩子的校车。司机的唯一目标是安全地将所有孩子送达。但如果我们根本不关心这些小鬼呢?如果我们真正感兴趣的是校车本身呢?

在奥德里希的类比中,小学生是数据,由信号承载。信号就是校车。飞行工程师和值守任务控制中心的工作人员关心数据,就像几乎所有人关心孩子一样。但射电科学家发现校车本身更有趣,因为它充满了噪声。

如果你仔细研究校车,你就能弄清楚它在前往目的地途中经历了什么。留下的痕迹、瑕疵——那些丑陋、变形的部分——会告诉你关于旅程的信息:不仅是走过的路,还有沿途的其他车辆、天气和交通状况。像奥德里希这样的人,会仔细审视这些宇宙尺度的细微瑕疵。

许多最早的射电科学实验都是无意的。早在1971年,“水手9号”(Mariner 9)探测器飞掠火星时,它的信号穿过了这颗红色行星的大气层,与波形发生碰撞并改变了它。“电信领域的人将其视为干扰,但其他人则认为,通过研究这种干扰,可以确定火星大气的密度、压力,甚至温度,”奥德里希继续说道,“这就是射电科学的开端。”

自那时以来,仔细研究太空噪声已加深了我们对太阳系的理解。例如,“卡西尼”(Cassini)探测器传输中的扰动,帮助我们发现土星那色彩斑斓的星环比行星本身形成得晚得多——形成于1000万至1亿年前,而行星形成于45亿年前。2012年,NASA的GRAIL月球任务中,两艘航天器互相 ping 射电波,以了解月球内部结构;检查引力场如何干扰传输,有助于证明月球轨道器的大部分地壳不像我们之前认为的那么密集。

奥德里希喜欢射电科学的简洁性。信号是一种波,具有振幅(高低)、相位(峰谷的模式)和频率(给定范围内下降和上升的数量)。这些特征的失真很容易发现。如果你大致知道波纹应该是什么样子,你就知道它们何时发生了变化。这就好比燃烧的烟雾信号在你看清图案之前就已飘散,提示你有一阵无感的微风。

“旅行者”号探测器的宇宙嗡嗡声总是包含一个重要的射电科学信息。随着两艘航天器以每小时38,000英里的速度继续向深空飞去,一种称为多普勒效应的声学现象会轻微地拉伸其信号的波长——就像救护车驶近时警报器的音调会发生变化一样。这种变化告诉地面控制人员,“旅行者”号在其每日例行检查和我们接收信号所需的20小时之间飞行了多远。它还有助于他们继续绘制星际先驱者的航线。如果他们知道目标物体要去哪里,他们就知道将巨大的天线转向何处才能再次接收到它。

“现在,每艘探测器都已完成其主要任务,新的目标是‘我们如何将其延长再延长——我们能让它持续多久?’”项目经理、JPL星际网络局局长苏珊·多德(Suzanne Dodd)说道。

向这些太阳系外探索者发送指令——努力延长我们获取深空洞察的宝贵机会——主要是管理探测器的电力。此时,所有备用系统都已关闭。这意味着两艘航天器在极冷的星际环境中产生的热量非常少,因此燃料管线中的肼推进剂可能会结冰。任务控制中心会轮流检查系统,看看哪些系统值得保持运行,以提供足够的热量来防止管线结冰。这就像在修复一些仍在运行的最古老的计算机一样。

“旅行者”号任务控制中心位于JPL园区外几英里处,在一栋没有招牌、窗户很高的水泥砌块建筑里——这是一座容易被忽视的建筑,坐落在一片绿植后面。旁边是一家麦当劳。这里有一支由12人组成的团队,负责让人类制造的最遥远的物体保持活力、引导、照顾并继续向宇宙深处前进。

在那里,人们希望听到信号,而不是噪声。航天器系统工程师费尔南多·佩拉尔塔(Fernando Peralta)非常关心“旅行者一号”和“旅行者二号”发回的家信——奥德里希比喻中的校车里的孩子们。任何不完美的东西,任何模糊不清的地方,都会让他烦恼。“当我们收到信号,看到它在波动时,我会想,‘它为什么会上下移动?’这可能是航天器的整体健康状况——或者只是因为天气阴沉或刮风。但对我们来说,过多的噪声就是一场灾难。”

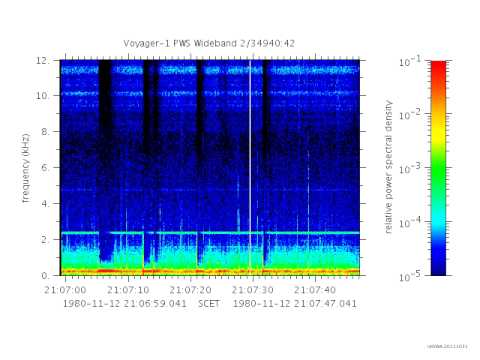

失真的涟漪也可能导致我们失去这些航天器能提供的独特声景。 “旅行者一号”号载有一个数字八轨录音机,用于记录等离子体波——在太阳系之外形成一种海洋般电流的 the fluctuating ions and electrons。该录音机仍然通电(部分原因在于它产生的热量足以保持燃料管线不结冰),每周三次记录48秒的环境隆隆声。当“旅行者一号”号倾倒数据时,加州或西班牙的所有有源天线将花费至少四个小时来接收来自遥远深空的那种波动、飘渺的、冒泡的静态轰鸣。

佩拉尔塔穿过一堆格子间。他头顶上,一个悬挂在天花板上的小牌子写着“任务控制中心”。现代计算机旁摆放着一台缩微胶卷阅读器,团队在那里查阅旧蓝图。到目前为止,他已经负责关闭了“旅行者”号探测器上的许多系统。他每天走进办公室,发现这对探测器再次与地球联系上了,感觉就像又多了一天。“这是一个非常特殊的太空位置,在我的有生之年,甚至可能在我们任何人的有生之年,我们都不太可能再回到那里了,”他说,“这些数据非常有价值,对我们来说非常珍贵。它让我们保持联系。”

不久——几个月,几年——这种联系就会中断。当“旅行者一号”或“旅行者二号”的供暖不足导致燃料管线结冰,推进剂无法到达推进器时,航天器就无法微调其飞行路径,将天线指向地球,并说“你好”。它的信息可能仍然会穿越太空,但我们将无法捕捉和破译。项目经理多德在描述这一点时非常冷静:“你将失去信号。然后就结束了。”

甚至在“旅行者二号”耗尽燃料之前,任务团队就已经为断开连接做好了准备。由于该航天器远离地球的轨迹会低于太阳系的平面,因此只有澳大利亚的天线能够接收到它。该天线将在近一年内停用,因为NASA要为其安装镜子和光学传感器的测试阵列,为即将到来的用光通信补充射频通信的努力做准备。通过让探测器自行漂浮10个月,该机构正在做出战略牺牲:停止向“旅行者二号”及其纯射频天线发送指令,以便在旧探测器沉默很久之后,新一代航天器能够继续与家联系。

几十年来,NASA一直在尝试以这种方式增强其网络——使用激光脉冲,这些脉冲可以以指数级的速度传输更多数据,并传输给更小范围的接收器。这有几个原因。首先,太空越来越拥挤,所有这些信号都在干扰射频通信,使得深空网络的调度成为一项复杂且耗时的工作。其次,随着我们继续探索火星等地方,我们将需要在更短的时间内传输更多视频。当NASA的 the asteroid-studying Psyche 探测器于2022年发射时,它将是首批配备光学通信设备之一。

然而,光也有其局限性。例如,云层会弯曲和阻挡光线,而无线电波则几乎可以穿透大多数大气条件。相对而言,这些系统的成本也很低。“在太空,质量总是要付出高昂的代价,”射电科学家奥德里希说。他工作所依赖的技术,都是基于我们早期太空探索(从“回声”气球到“阿波罗”任务,再到今天)就已经存在的现有设备。

通过无线电波进行的深空通信永远不会消失,因为它直接且行之有效。“人们常常认为复杂的解决方案能解决复杂的问题,”奥德里希说,“但很多时候,解决方案可以在最简单的事情中找到:只要看看我们通过关注信号变化而学到了多少东西。”

事实证明,我们学到了很多:月球的密度、土星环的年龄、太阳系的边界。信号及其噪声帮助我们理解我们在宇宙中的位置——地球这颗孤独的蓝色岩石周围的道路和天气。

本文最初发表于《大众科学》的“噪声”特刊。