约翰·格鲁克(John Gluck)对研究父母与子女分离的兴奋之情很快就变淡了。20世纪60年代末,他很高兴能来到威斯康星大学麦迪逊分校,并在著名行为心理学家哈里·哈洛(Harry Harlow)的实验室里有了自己的位置。哈洛十多年前就奠定了他的声誉,当时他的实验证明了恒河猴父母与子女分离带来的毁灭性影响。作为一名研究生研究员,格鲁克将利用哈洛的猴群来研究这种分离对智力能力的影响。

格鲁克在学术上取得了成功,毕业后一直与哈洛保持联系。他的导师甚至给了格鲁克猴子在他的实验室中使用。但在格鲁克与哈洛共事的三年里——以及随后作为一名杰出的动物研究者独自工作的三十年里——他对过去实验对象的福祉的担忧,盖过了他对动物研究的热情。

他得出结论,分离父母和孩子造成的后果过于残忍,不应施加在猴子身上。

自20世纪90年代以来,格鲁克一直专注于生物伦理学;他撰写了研究论文,甚至还写了一本书,讨论对灵长类动物进行研究的后果。在此过程中,他一直认为继续在实验室进行分离对猴子影响的实验是不道德的。他的许多同行,从生物学到心理学领域,都同意他的观点。尽管停止此类实验的原因有多种,但其中一个原因尤为突出。格鲁克说,我们曾经对父母与子女分离这一根本性问题的疑问,早已在很久以前就得到了解答。

最早对依恋理论的见解来自于临床医生的严谨观察。

从20世纪10年代开始,并在20世纪30年代达到顶峰,医生和心理学家极力劝阻父母拥抱、亲吻或搂抱孩子,认为这种过度的关注会使孩子养成软弱、依赖和不成器的行为。这种“行为主义”理论源于类似伊万·巴甫洛夫(Ivan Pavlov)对狗的经典条件反射研究以及哈佛大学心理学家B.F.斯金纳(B.F. Skinner)的工作,他认为自由意志是一种幻觉。在家庭单位的背景下应用,这些研究似乎表明,父母的强制性疏远是塑造一个强大、独立的成年人的必要要素。父母的角色仅仅是提供结构和食物等基本必需品。

然而,二战结束后,医生们开始反击。1946年,本杰明·斯波克医生(Dr. Benjamin Spock)(与《星际迷航》中的斯波克医生无关)撰写了国际畅销书《婴儿与儿童护理》,在他生前就售出了5000万册。这本书基于他对父母与子女关系的专业观察,反对当时的 the behaviorist theories。相反,斯波克敦促父母将孩子视为需要个性化关怀——以及大量身体接触的个体。

与此同时,英国精神病学家约翰·鲍尔比(John Bowlby)受世界卫生组织委托撰写了《母婴护理与心理健康》报告。在战前,鲍尔比就因其对儿童机构化影响的系统研究而闻名,这些研究涵盖了长期住院到孤儿院的童年经历。

鲍尔比的这份长篇两部分文件于1951年出版,重点关注无家可归儿童的心理健康。他汇集了轶事报告和描述性统计数据,描绘了儿童与照顾者分离所带来的灾难性影响,以及“剥夺”对身心造成的后果。“部分剥夺会带来急性焦虑、过度的爱之需求、强烈的报复心理,以及由此产生的内疚和抑郁,”鲍尔比写道。与斯波克一样,这项研究反驳了行为主义理论,即结构和营养是孩子所需的一切。孤儿们当然得到了食物,但在大多数情况下,他们缺乏爱。鲍尔比认为,后果是灾难性的,并且是长期的。

由于斯波克和鲍尔比等专家的仔细观察,父母与子女依恋几乎神圣不可侵犯的证据正在不断增长。尽管如此,许多专家仍认为缺少一个关键的证据:实验数据。自启蒙运动以来,科学家们一直在努力完善他们的研究方法,以期对自然世界产生最可靠的观察。在19世纪末,随机对照试验被开发出来,并在20世纪被视为研究的“黄金标准”——这一信念至今基本未变。

尽管鲍尔比拥有临床数据,但他知道要将自己的观点传播到更广阔的世界,他需要实验室数据。但到1947年,科学界要求研究参与者获得知情同意(尽管像塔斯基吉梅毒研究这样的著名案例至少到20世纪70年代还在违背这些规定)。因此,没有人会批准为了研究目的而强行分离父母和孩子。幸运的是,鲍尔比的跨大西洋通讯伙伴哈里·哈洛有另一个想法。

在其职业生涯中,哈洛进行了无数次灵长类动物行为研究,并发表了300多篇研究论文和书籍。不出所料,在2002年美国心理学会对20世纪心理学家影响力的排名中,他被列为该时代被引用次数第26多的研究者,排在B.F.斯金纳(第一)之后,但在诺姆·乔姆斯基(38)之前。然而,那些在心理学101教材中确立了他地位的(充满伦理争议的)实验,真正开始于20世纪50年代。

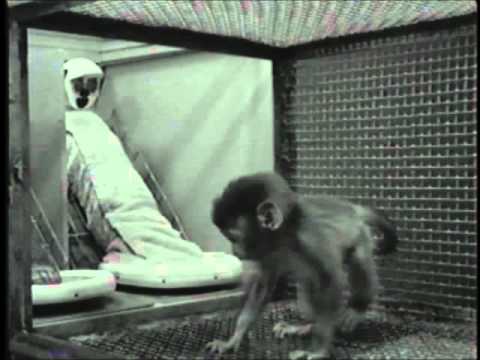

大约在鲍尔比发表世界卫生组织报告的同时,哈洛开始以科学的名义,以各种方式挑战猴子的心理极限。根据格鲁克1997年的一篇跨越历史、传记和伦理的文章,他通过手术改造了猴子的大脑,或用辐射穿透它们的颅骨造成病变,然后观察神经学效应。格鲁克写道,他强迫一些动物生活在“一个被图形化地称为‘绝望之坑’的深邃、楔形的不锈钢隔间里”,以研究这种单独监禁对心智的影响。但哈洛最著名的研究,始于20世纪50年代,并经过仔细的图片和视频记录向公众公开,却围绕着牛奶展开。

为了检验行为主义者关于食物等物质比情感更重要的说法的真实性,哈洛设置了一个实验,让刚出生就被强行与母亲分离的幼猴在两个假母体之间做出选择。一个被称为“铁处女”的母体仅由铁丝制成,但其金属胸部突出了装满牛奶的奶瓶。另一个母体则覆盖着柔软的布料,但完全没有食物。如果行为主义者是正确的,幼猴应该会选择提供食物的母体,而不是只提供舒适而没有食物的母体。

正如斯波克或鲍尔比可能预料到的那样,情况远非如此。

“结果表明,猴子绝大多数更愿意与柔软的母体保持身体接触,”格鲁克写道。“研究还表明,猴子似乎从柔软母体的存在中获得了某种情感安全感,这种安全感持续了数年,并且当母体被移走时,它们会发出‘痛苦的尖叫’和‘悲惨的恐惧’。”它们只有在饿得无法再忍受时,才会拜访铁处女。

任何行为心理学家都会告诉你,哈洛的猴子研究至今仍被认为是父母与子女研究领域的奠基之作。但他的工作并非没有争议。事实上,它从未不曾有过争议。即使在哈洛进行研究时,他的一些同行也批评这些实验,认为它们对动物残忍,并且有损执行实验的科学家。异议的声音并非新出现,只是声音越来越大。

如今,动物研究受到各机构、美国心理学会等专业组织以及《联邦动物福利法》等立法的更严格监管。许多活动家和学者认为,对灵长类动物的研究应完全停止,像哈洛那样的实验永远不应重演。“学者们也应该站在谴责这类工作的第一线,因为它们背叛了我们所有人在研究中都应坚持的基本尊严和体面原则,尤其是在样本中存在弱势群体时——例如无助的动物或年幼的儿童,”心理学家阿泽德·阿拉伊(Azadeh Aalai)在《心理学》杂志上写道。

动物研究并未消失。在威斯康星大学麦迪逊分校,关于猴子依恋的研究仍在继续。但动物研究有所下降。新的方法——或者,取决于你看待的角度,旧的方法——填补了空白。自然实验和流行病学研究,类似于鲍尔比采用的那种,为理解“幼年”依恋的重要性提供了新的见解。

苏联解体后成立的罗马尼亚孤儿院成为了这样的研究场所。这些被形容为“灵魂屠宰场”的机构,历史上儿童数量与照顾者数量(25个孩子对1个成人)之间存在巨大差距,这意味着很少有孩子能得到他们所需的身体或情感关怀。许多在这些环境中长大的孩子表现出精神健康和行为障碍。它甚至产生了身体影响,神经学研究显示,大脑的实际大小明显减小,并且通过脑电图(EEG)机器测量的大脑活动水平很低。

同样,流行病学研究也追踪了美国和欧洲部分地区寄养儿童的轨迹,以了解他们与传统家庭环境中的同龄人相比,平均而言有何不同。研究表明,这些儿童患精神疾病、自杀意念和尝试以及肥胖的风险较高。许多这些健康结果在机构化环境(如罗马尼亚孤儿院)中的儿童身上似乎更糟,比在通常能提供更个性化关怀的寄养家庭中的儿童更甚。

科学家们很少拒绝更多的数据。毕竟,我们拥有的观察和视角越多,我们对某一课题的理解就越深。但动物模型的替代方法正在开发中,流行病学方法也日益成熟。因此,我们也许能够放弃某些类型的数据——那些以人类或动物生命为代价收集的数据。

就父母与子女依恋的实验室实验而言,我们可能已经知道我们需要知道的一切——而且已经知道了60多年。格鲁克认为,以牺牲灵长类动物来测试依恋理论的研究应该随着哈里·哈洛的实验而结束。他继续希望人们能认识到,为了科学地证明人类儿童应得到同情,而去伤害动物的这种内在的讽刺。

“无论它被称为母婴分离、社会剥夺,还是听起来更悦耳的‘育儿院抚养’,”格鲁克在2016年《纽约时报》的观点文章中写道,“这些操纵会在许多行为和生理系统中造成如此巨大的损害,以至于这项工作不应被重复。”